スターティングメンバー

栃木SC 3-4-2-1 18位

前節愛媛戦は1-1のドロー。後半立ち上がりに大島の得点で先制したが、前がかりになった背後を突かれて失点し、勝ち点1を積むに留まった。今節での降格決定はないものの、すでに危機的状況である。

前節からのスタメンの変更は6人。平松、ラファエル、森、青島、大森、宮崎が外れ、高嶋、大谷、石田、玄、川名、矢野が入った。矢野は5ヵ月ぶりの先発入り。川名は8試合ぶり、ベンチの揚石は14試合ぶりのメンバー入りとなった。

ザスパ群馬 4-4-2 20位

すでにJ3への降格が決まっている群馬。第11節に20位に落ちてから一度も順位を上げることができず、最下位でのフィニッシュも確定した。残り4試合、少しでも意地を見せるべくホームでのダービーマッチに臨む。

前節からのスタメンの変更は1人。山中に変わって15試合ぶりに和田が先発となった。システムは前節から3-4-2-1ではなく4-4-2を採用しており、右サイドには樺山、川上と仕掛けに特徴のある選手が並ぶ。

マッチレビュー

■右サイドが停滞した訳

ともに前節から二週間空いて迎えたリーグ戦。残すは4試合となり、各カテゴリーで昇降格が決定し始めるなどいよいよ大詰めである。残留圏内の17位大分を5ポイント差で追う栃木にとっては対戦相手がどこであれもう勝ちしか許されない状況だ。

前節愛媛戦は攻守において右肩上がりの陣形を採用し、攻め込む時間を多く作った栃木。結果はドローに終わったものの、総じて見れば上々のパフォーマンスといえる内容だった。それだけに今節に向けたトレーニングではそこを磨いていくものと思っていたが、異なるバランスを構築してきたこの日の采配は個人的にはかなり意外だった。

栃木の右肩上がりは斜めに差し込むパスとその落としからのサイド展開を特徴としている。全体を右肩上がりにセットすることで右CB福島と左WB大森が4バックのSB的な立ち位置で前線と繋がり、ボールとともに前進していく。パスを差し込みやすい斜めのアングルを確保し、トップの選手が受け手となる形はここ最近よく見られたものだった。

これに加えて愛媛戦では前線に押し上げられた森の外側を福島が駆け上がったり、青島が3列目から背後へ動き出したりとダイナミックな攻撃を繰り出すことができていた。いわき戦も大枠としては同じ構造であり、ここ最近の栃木がトライしていた攻撃の形だった。

そうした流れを踏まえれば、この日は武器としていた右サイドの形を自ら覆い隠してしまった印象だった。久々に先発した石田はあらかじめ高い位置を取るよりも福島のように低い位置からの配球に強みのある選手。パスを差し込むアングルを確保するため立ち位置は自ずと低くなり、本来福島がプレーしたいエリアとかぶってしまっていた。

石田の立ち位置が低ければ福島は石田に預けてサイドを駆け上がることができないし、福島自身もパスを出すのに十分なアングルを確保することができない。いざ矢野へ楔のパスが入ってもサポートに入る南野が守備陣にしっかり対応されてしまう。WBが高い位置を取っていれば相手の左SBは石田と南野を両睨みしなければならないが、それがないからだ。

ベンチからは風を考慮して「(ボールを)転がせ!」と指示が入っていたが、地上戦を駆使したい右サイドからの前進はなかなか上手くいかなかった。

■戦術川名ではなく川名頼み

右サイドからの組み立ては基本的に停滞していたものの、アタッキングサードまで運べれば決まって左サイドからはチャンスを演出することができていた。

13分には川名の右足クロスに南野が頭で合わせるもGK正面。21分には矢野が高嶋のフィードに抜け出すと、リターンを受けた川名が縦にえぐって折り返し。中で合わせた大島の至近距離からのシュートは枠右へ逸れていった。41分には川名からのパスを大島が引き取ると、ふわりとしたクロスに矢野が合わせたがこれも枠外。いずれも得点の期待できるチャンスだった。

13分と41分のシーンはともに右→左とボールを動かす狙いのビルドアップからだった。左サイドにボールが渡るときには川名はすでに高い位置を取れており、仮にロストしても致命傷になりにくい。ビルドアップのルートさえ確保できれば、自ずと仕掛けることができる状況だった。

ただ、こうした場面で川名の個に頼るシーンがあまりに多かった点は気になった。もちろん仕掛けを得意とする選手なのでそれ自体は良いのだが、川名以外の攻撃のパターンが皆無だった。右サイドもあまり機能していないことを考えれば、チーム全体として期待できるのは川名の個のみだった。よって群馬としては川名にダブルチームを敷けば守れる算段だっただろう。

現地で見ていてハーフタイムに呟いたことだが、川名がダブルチームで対応されているのなら左サイドはもう少し選手の動きを増やして守備を混乱させる必要があった。ダブルチームによって栃木は大谷が常にフリーでサポートできる分、ボランチはもっと積極的に前線にアタックしてよかったと思う。大島も背後へのアクションも十分ではなかった。

21分の決定機では矢野が背後への動き出しで高嶋からボールを引き出したことで、次の局面では川名がCB瀬畠を相手に仕掛けることができた。群馬の守備陣形にズレが生じていたためである。このシーンでは群馬はダブルチームを敷く余裕がなく、俊敏性で劣るCBが川名とマッチアップせざるを得ず、ペナルティエリア内では本来CBがいるべきところで大島をフリーにしてしまっていた。こういった形をもっと増やしたかった。

もちろん陣形をズラして攻撃すればロストした時のリスクは大きい。勝利必至の試合で前半からリスク覚悟でいくのは当然勇気がいることである。ビルドアップが上手くいかず、数的不利な状況を相手の精度によって助けられたシーンもあったことから、メンタル面にブレーキがかかった可能性も十分考えられる。

風下というコンディションも含めて、そうした事情を考慮したうえで、結果的に川名の個に頼ってしまう構図が出来上がったといえるだろう。川名の周りでより組織的な動きができれば川名の個を最大限に引き出せたが、それもできなかった。川名を戦術的に生かそうというよりは川名に何とかしてほしいという印象の方が強い前半だった。

■サイド攻撃は活性化したが

後半の栃木は前半の反省を受けてサイド攻撃の際のコンビネーションにテコ入れを施していた。

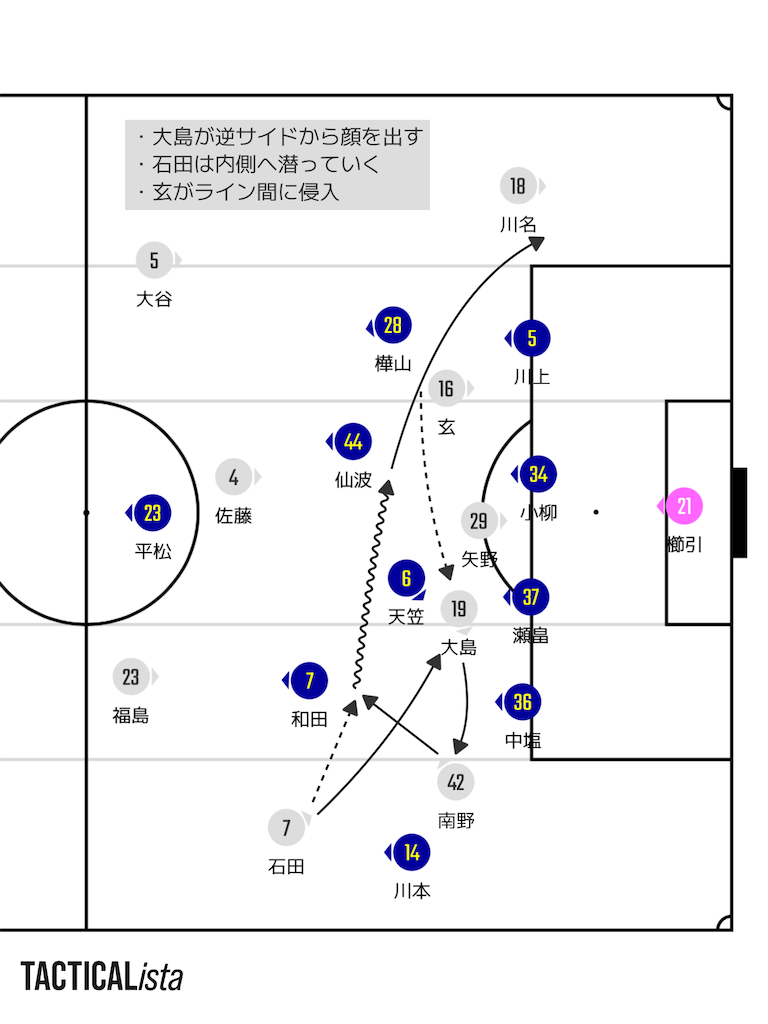

前半は石田や福島が楔のパスを差し込んだ際の連携が上手くいかなかったが、後半はここに逆サイドから大島が登場。加えて、石田が流れのなかで内側に潜っていくことで前線との距離感を近くしつつ、大外では福島が駆け上がることで、右サイドは前半とは見違えるように活性化した。

51分には石田からの楔のパスを受けた大島が南野へ繋ぐと、その落としを受けた石田が逆サイドの川名へ展開。そのままペナルティエリア内に入り込んでチャンスを迎えたが、折り返しは相手DFにブロックされた。

52分には福島から再び右サイドに顔を出した大島へ楔のパスが入ると、石田が内側で絡みつつ、中央の玄が川名への展開をフェイクに南野へラストパス。しかしこれが上手く通らず、最後はこぼれ球に反応した大島のプレーがファールとなった。

中央から左サイドにかけては川名の仕掛けのみに留まらず、3列目から玄が顔を出す場面が増えた。これも川名頼みとなった前半からの修正である。佐藤祥がアンカーとして中盤の底に留まり、玄はシャドーと同じ高さでプレー。上記した52分のシーンも玄が高い位置を取れたため出せたラストパスだった。

対する群馬も56分に左サイドに山中を投入してからは攻撃の迫力が増していた。対面の相手が変わったことで石田が迎撃に怯んだ隙を突いたり、ベンチからの指摘を受けて逆に石田がアプローチに出ていった背後を突いたりと、栃木の最終ラインを揺さぶる場面を増やしていく。

60分には左サイドを破って山中がクロスを上げると、それが流れて今度は逆サイドから川上が折り返し。これに合わせた川本のシュートはわずか左に逸れていった。70分にも栃木のバックパスの処理ミスから手にしたCKを中で合わせたが、これも枠左に逸れていった。栃木にとっては肝を冷やしたシーンだった。

後半の栃木は上記したように前線のコンビネーションを改善したことでアタッキングサードまで持ち込む回数自体は増加。しかし、そこからのプレー精度は著しく不足していた。クロス精度も低く、シュートも少なく、GKが慌てる場面はほとんどなかった。むしろ決定機という意味では攻撃に課題を抱えていた前半の方が可能性はあった。

67分に小堀と奥田、72分に森を投入し、攻撃的な選手を次々に増やしていくが、攻撃をやり切れない現象はそれほど変わらず。5-4ブロックでゴール前を固める群馬を前に、時間の経過とともに焦りの見える攻撃ではなかなか破れそうな雰囲気はなかった。南野が強引にミドルシュートを放ったシーンも本人の強みが表れた以上に、やり切れなさを映し出しているようにも見えた。

両チーム交代カードを駆使しながら最後までゴールを狙いに行ったが、ネットを揺らすことはできずにスコアレスで試合終了。栃木にとっては痛恨すぎるドロー決着となった。

選手寸評

GK 27 丹野 研太

風の影響を大きく受け、GKキックが安定しなかった。

DF 5 大谷 尚輝

負傷の影響を感じさせない安定したプレーを披露。危険なエリアの予測や対人守備が非常に冴えていた。

DF 23 福島 隼斗

前半は石田との役割分担がはっきりせず、窮屈そうな印象だったが、後半は内外を使い分けることでスムーズに攻撃参加できていた。

DF 40 高嶋 修也

風下でも安定したフィード能力を発揮し、21分には背後に抜け出した矢野にボールを届け、川名→大島のビッグチャンスを演出した。対人守備も安定していた。

MF 4 佐藤 祥

この日もセカンドボールに食らいついた。前半はボールを持った際の停滞感が否めなかったものの、風上に立った後半はより前向きにアクションできていた。

MF 7 石田 凌太郎

低い位置から楔のパスを差し込めるという特徴が福島と被るため、前半は役割分担がはっきりしなかった。後半は内側に潜っていく動きを織り交ぜることで福島の攻撃参加を促した。

MF 16 玄 理吾

風上に立った後半は佐藤祥と縦関係となり、ライン間から何本か惜しいスルーパスを供給した。随所に技術の高さを見せたが、ミスも少なくなかった。

MF 18 川名 連介

負傷からの復帰戦で圧巻のプレーだった。相手は決まってダブルチームを敷くなど、前半は戦術川名といっていいくらい効いていた。

FW 19 大島 康樹

21分の決定機逸は痛恨だった。立ち上がりから守備の出足がよく、相手の右CBに対してジャストでプレッシャーをかけることができていた。

FW 29 矢野 貴章

長いボールに対して前線で身体を張った。風下の前半は前にボールを流せない難しさもあったが、ファールをもらうなどして起点を作った。

FW 42 南野 遥海

前後の動き出しが少なく、あまり効果的にボールを引き出せなかった。ただ、72分には左足で強引にミドルシュートを打ち切るなど、自信と気持ちの強さが伝わるパフォーマンスだった。

FW 38 小堀 空

久々に最前線での起用となったが、長いボールによく競り勝てていた。

FW 15 奥田 晃也

相手のブロックの隙間でボールを引き出し、サイドを押し上げた。

MF 10 森 俊貴

途中出場から采配に応じて両サイドでプレーし、どちらのサイドでも森らしい推進力を見せた。後半ATには渾身のシュートブロック。

MF 6 大森 渚生

攻勢をかけた最終盤に何本かクロスを供給した。

最後に

前半の項ではここ最近取り組んでいる攻撃の形とこの日の人選、採用したビルドアップにミスマッチがあったことについて触れたが、おそらくこれはコンディション不良の選手が複数いるためだろう。スタメンだけでも前節から6人を入れ替えており、メンバー外になった選手も多い。苦肉の策を迫られたことが窺える人選とそれに合わせた戦術だったように思う。

そうしたエクスキューズがあるにしても、残留に望みを繋ぐには勝ちしか許されない状況でピッチ上で選手が見せたパフォーマンスは非常にもの足りなさを感じるものだった。勝利のためにはどんな形であれゴールを奪わなければならず、栃木のようなチームは攻撃の質を高めること以上に、まずは試行回数をとにかく増やさないといけない。時には大胆にやり切る場面も作らなければならない。

どんなに泥臭いゴールでも1点は1点。ただ、この日チームが見せたサッカーはロジカルにパスを繋ぎ、クロスを上げ、綺麗に仕留めようという印象を受けるものだった。解説の李忠成氏が話していたように「死に物狂い」な感じはしなかった。

奇跡の残留を遂げた2019年も試合内容は決して良くなかったが、全員で攻め、全員で守り、チーム全体が繋がりを持って、この目の前の試合で必ず勝ち点3を掴み取ろうという雰囲気があった。今季と比較した際のもの足りなさの正体はこれだろう。

いよいよ次節にも降格が決定する土壇場に追い込まれた。久々のホーム カンセキスタジアムに迎えるのは強敵清水。清水はこの試合での昇格決定が懸かっている。状況は極めて厳しいが、なんとか最後まで望みを繋ぎたい。

試合結果・ハイライト

2024.10.20 14:00K.O.

栃木SC 0-0 ザスパ群馬

得点 なし

主審 窪田 陽輔

観客 4354人

会場 正田醤油スタジアム群馬